1月18日,在安徽省第十三届人民代表大会第五次会议上,安徽省高级人民法院院长董开军向大会作省高级人民法院工作报告。从“蜀山经验”到司法改革案例,报告中有不少“合肥元素”,快来看看吧。

加大诉源治理,推动矛盾纠纷多元化解

把加强诉源治理作为人民法院参与社会治理的主要任务,制定推动矛盾纠纷源头化解工作意见,推广“蜀山经验”。

合肥法院把加强诉源治理作为人民法院参与社会治理的主要任务,制定推动矛盾纠纷源头化解工作意见,2018年以来诉前调解案件261027件,蜀山区矛盾纠纷多元化解中心两次被最高法院周强院长批示肯定,积极推广“蜀山经验”。

合肥法院坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,利用人民法庭扎根基层的优势,推动重心下移、力量下沉,让老百姓在“家门口”就能解决矛盾。全市590余名法官深入网格,开展普法宣传、源头化解、巡回法庭等,助力“无案村(社区)”建设,努力推动形成平安共建、成果共享、智治支撑的社会治理新局面。加大诉源治理,建立矛盾纠纷多元化解机制,1288名特邀调解员、131个特邀调解组织进驻法院。与全市60多家行业调解组织建立联调机制,在交通、医疗、保险、家事、劳动争议、建筑工程、房地产(物业)、消费维权等矛盾多发领域设立专业性、行业性调解室,一站式调解常见、易见的行业纠纷,让调解与诉讼、线上调与线下调,诉前调与诉中调无缝对接。多元化解、多方参与,以人民为中心的“大调解”让新时代“枫桥经验”焕发历久弥新的力量。

与法治同行,与群众同路

合肥包河法院审理全省首例住宅加装电梯施工案,淮北法院对无继承人的遗产依法指定管理人,让民法典走进生活、深入人心。

由包河法院一审,合肥中院二审的“阻挠住宅加装电梯施工案”入选2021年度人民法院十大案件,同时还被中央电视台选为《民法典进行时》开篇案例。该案是合肥市首例因既有住宅加装电梯受阻而形成的诉讼案件。通过案件的审理,在引导相邻居民理性解决邻里纠纷,培养基层民主、提升基层自治水平等方面起到了积极的正面作用,充分展示了民法典实施后给个人和社会所带来的变化。

2021年1月1日起正式施行的《民法典》为人民群众的民事权利立下了宣言书和保障书,为了在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上不断取得新进展,合肥法院设立少年法庭呵护青少年身心健康,开设“涉老窗口”守护老年人稳稳的幸福,2018年以来,妥善处理就业、医疗、住房、养老等涉民生案件111255件,12件“我为群众办实事”落到实处,庐阳法院家事纠纷解决机制受全国妇联表扬,合肥中院未审庭法官赵玲荣获全国维护妇女儿童权益先进个人称号。

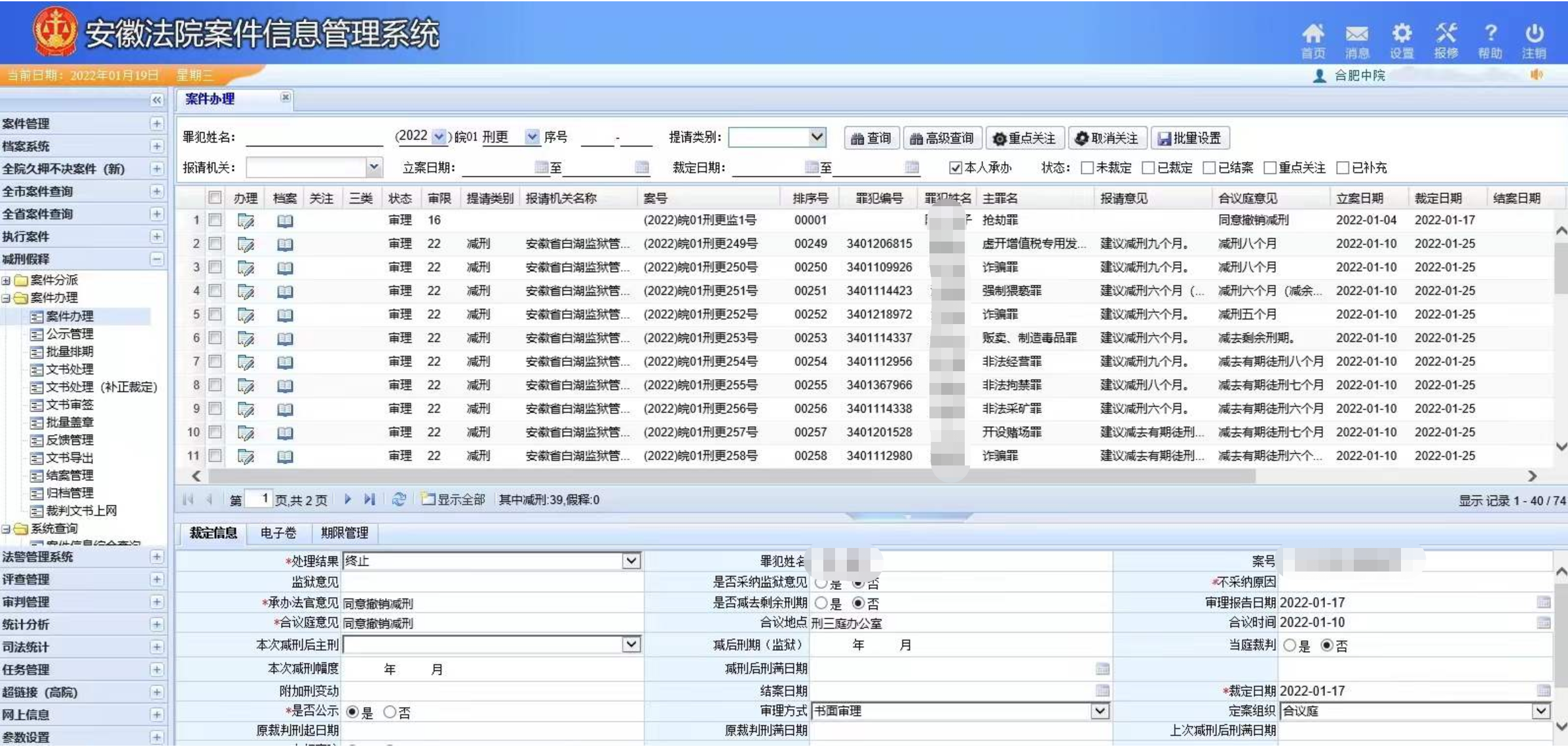

建设跨部门大数据办案平台,减刑假释案件“查、控、管”一目了然

合肥中院推进减刑假释案件“查、控、管”一网通办的做法,入选最高法院第 11 批司法改革案例。

2021年6月17日,最高人民法院在全媒体新闻发布厅发布《人民法院在线诉讼规则》和《人民法院司法改革案例选编(十一)》。其中,合肥中院案例《建设跨部门大数据办案平台 实现减刑假释案件“查、控、管”一网通办》入选。

面对辖区11所大型监狱、在押犯占全省60%以上、年受理减刑假释案件近万件的办案压力,合肥中院积极借助现代科技手段,大力加强在线诉讼,扎实推进跨部门大数据办案平台建设,率先建成高清数字化远程视频庭审系统,自主研发建设全国首个减刑假释信息化平台,实现减刑假释案件全流程网上流转、全程留痕。通过“一个数据库、一个平台、三个系统”,即服刑人员电子档案数据库、办案平台、网上公开公示系统、信息交换与互联系统、运营保障系统,形成以网上办案、远程开庭、电子送达、电子卷宗流转应用等为载体的全流程信息化办案模式,实现监狱网上报送、法院网上审理、检察院网上监督,全面互联互通。(夏晨曦)