1938年9月,新四军游击支队奉命从河南竹沟出发东征抗日。出征前夜,游击支队司令员兼政治委员彭雪枫倡议,创办一份支队机关报。《拂晓报》正式创刊。

“拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”《拂晓报》先后作为新四军第四师和中共淮北区党委的机关报,跟随新四军第四师挺进敌后,经历、报道了第四师反侵略斗争和创建淮北根据地的全过程,记录了山河破碎之际江淮儿女不屈不挠的抗争,也见证了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争最终走向胜利。

安徽省图书馆以缩微胶片的形式珍藏了大量抗战时期出版的《拂晓报》珍贵版面。时光流逝,纸页泛黄,一篇篇来自战火中的报道依然充满力量,照亮前路。

为抗战而生

在宿州市农科路与纺织路交口,一栋安静的两层建筑是《拂晓报》的报史馆,1600平方米的展厅完整展现了《拂晓报》在战火中艰苦创业、发展壮大的辉煌历程。

《拂晓报》报史馆

“1938年9月29日,适逢新四军游击支队东征之际,《拂晓报》在河南省确山县竹沟镇创刊。”《拂晓报》原社长、总编辑、宿州市新四军历史研究会顾问宋建国告诉安徽商报、元新闻记者,关于这份报纸叫什么名字,同志们展开了热烈的讨论,“有的提议叫‘曙光’,有的说叫‘胜利’……后来彭雪枫司令员提议,就叫‘拂晓’吧。”

《拂晓报》的创刊日,正是新四军游击支队的誓师日。彭雪枫亲自题写了报头,并撰写了发刊词《拂晓报——我们的良友》。在创刊词中他写道:“‘拂晓’代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就要到来的意思。军人们在拂晓出发,要进攻敌人了。志士们在拂晓奋起,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”“我们的报纸,定名为‘拂晓’,是包含着这些个严重又伟大的意义的。”

在创刊词中,彭雪枫还提出,作为新四军游击支队党政军委员会机关报,《拂晓报》有三个任务:第一,要和支队全体指挥员、战斗员建立血肉相联的关系。第二,要和一切不正确的思想、意识、行为作无情的斗争。第三,要和广大群众、各个友军,紧密团结起来,坚决执行统一战线。

一张报纸抵得上一支战斗部队

在安徽省图书馆历史文献部缩微复制中心,通过先进的缩微技术,大量珍贵的古籍、报纸、期刊被保存在胶卷中,得以长久流传。其中,馆藏《拂晓报》缩微制品包括1943年12月16日至1950年2月28日、1956年11月至2022年12月两个时间段,由于战争年代报纸大量损毁,期号不全。

转动缩微胶卷阅读机的旋钮,一张张《拂晓报》版面呈现在眼前。报道通讯严肃活泼,有血有肉;社论专论短小精悍,一针见血;部分版面还绘制了漫画、插图,报纸版面舒朗,印刷清晰。让人很难想象,这样一份报纸是在随部队转战的路上,在战火中出版印刷的。

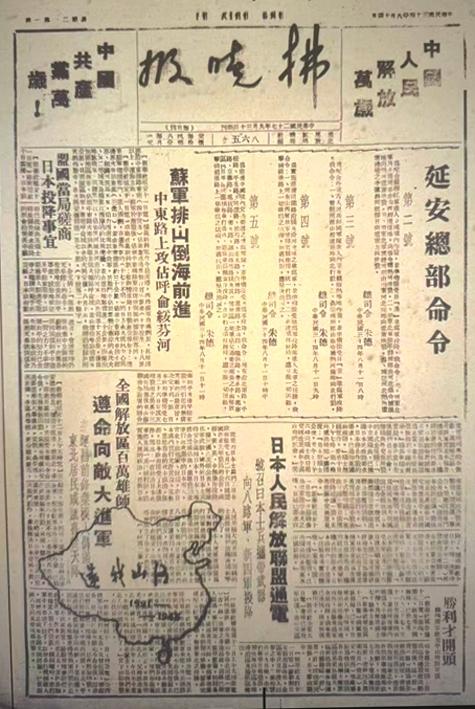

省图珍藏抗战胜利前夕的《拂晓报》

宋建国介绍,《拂晓报》创刊之时新四军游击支队只有373人,《拂晓报》只有主编阿乐、编辑易河、单斐三名工作人员。“当时条件非常艰苦,只有半盒蜡纸、两块生锈的钢板,两支铁笔,一盒油墨……创刊号印刷了几十份蜡纸就破了,后来又重新刻写补印了三十多份。”

报社随着部队转战在黄淮平原上,钢板、蜡纸、铁笔、油印滚子等工具由同志们随身携带。《拂晓报》老报人杨居人晚年撰写出版了《拂晓报史话》,他写道:“冬夜,北风凛凛,寒星闪闪,部队通过重重封锁线,一夜一百多里,直走得人困马乏,举步难行。可是每一宿营,同志们不顾疲劳,立即抽出钢板,展开蜡纸,刻写出报。”有的时候,一期报纸的出版随着部队转移要中断多次,但油印的《拂晓报》精美干净,从版面上丝毫看不出来匆忙转移的痕迹。

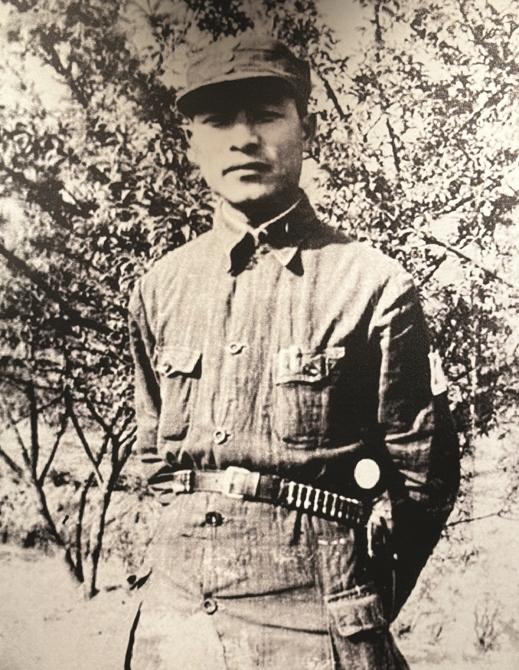

抗战时期的彭雪枫

虽然条件艰苦,但这份新生的报纸极大地提振了新四军的士气,备受战士们的欢迎。彭雪枫总是鼓励报社的同志们,无论遇到多大的困难,一定要坚持报纸出版。他多次对报社的同志们说:“人们需要精神食粮,比吃饭还重要。”“我们革命不仅需要枪杆子,还需要笔杆子。”“一份报纸可抵得上一支战斗部队。”

《拂晓报》创刊初期,没有油印机,每期只能印三四百份,远不能满足斗争形势发展的需要。1939年2月,新四军游击支队直属机关进驻豫皖交界的小镇书案店,《拂晓报》得以安定地出版了一段时间。当月,原本在统战区工作的陈其五、康英调到新四军游击支队工作,把结余下来的一百块钱捐赠给了拂晓报社。

1939年3月下旬,当时的国民参政会参政员梁漱溟从大后方重庆来到书案店,新四军护送他穿过敌占区到山东去。“当时部队非常困难,彭雪枫师长不得不卖掉军马维持部队生活,但依然坚持出版《拂晓报》。”宋建国介绍,梁漱溟参观了拂晓报社,看到新四军在如此艰难的情况下坚持办报,《拂晓报》又办得这么好,非常感动,慷慨解囊,向报社捐赠了一百元大洋。这两笔款项如雪中送炭,极大改善了《拂晓报》的办报条件。

1939年12月5日,《拂晓报》经过艰苦创业,迎来了第100期。支队党政军委员会决定,出版百期纪念特大号。毛泽东主席从延安为《拂晓报》发来了贺信和题词,并在给彭雪枫的信中写道:“《拂晓报》看了几期,报纸办得好。祝同志们继续努力,作出更好的成绩。”

1942年11月,日寇对淮北根据地进行了连续33天的“大扫荡”,新四军第四师司令部决定,拂晓报社印刷厂向洪泽湖上转移,印刷机等设备都搬到船上,开始了“湖上办报”。日寇的大扫荡被粉碎后,印刷厂又返回岸上。就是在这样的“水陆两栖印刷厂”里,《拂晓报》坚持出版,第一时间带来抗日前线的消息,声震大江南北。

向全世界宣传中国敌后艰苦抗战

“最早接触革命,看的就是《拂晓报》。”新四军老战士解道峰1926年生于宿县一个农民家庭,今年已经99岁高龄。为了给抗日牺牲的哥哥报仇,13岁时他参加了新四军,15岁正式加入了中国共产党。在解道峰的印象中,《拂晓报》上不仅有战场形势、党的政策,还有社论、短评,不仅通俗易懂,读完也很受鼓舞。

《拂晓报》洪泽湖上两栖办报时期的湖船

1940年11月,3000名日伪军驾驶汽车、坦克、飞机围攻安徽蒙城板桥集,企图瓦解抗日根据地。彭雪枫率部沉着应战,在宿蒙公路上的板桥集,与敌激战三昼夜,利用地形设伏毙伤日伪军1000余人,还击落了敌机一架,有力地声援了正面战场。这场战役创造了“步兵打飞机”的奇迹,也成为抗战历史上以弱胜强的经典战役。

《拂晓报》对这次战役进行了连续系统的报道。《我军与敌在板桥展开空前血战;勇于剿共怯于外战之部队纷纷南逃》《我军克复肥河以北的罗集、双堆集、芦沟集》《我军克复涡阳,敌逃回亳县》……解道峰对这些报道印象深刻。“老百姓把这次战役的胜利编成了大鼓词,到处传唱。”他还记得,春节期间,《拂晓报》上还刊发对联:“战场杀敌犹如风卷残云,席上谈兵何妨虎咽狼吞。”

解道峰说,在抗战时期极其艰苦的岁月里,《拂晓报》像一盏指路明灯,鼓舞战士们坚持战斗。

1944年初,宿东县委派解道峰去淮北中学学习。从日伪据点林立的占领区艰难穿过,他按要求去淮北区委党组织部接转组织关系。现场问询时,一位首长向他详细了解宿东日伪军动态,及津浦铁路沿线情况,还留他一起吃了午饭,鼓励他努力学习。饭后,解道峰拿着已经办好的组织关系介绍信与首长告别。“出门时我问工作人员这是哪一位首长,这才知道,我见到了彭雪枫师长。”

1943年初,随新四军第四师转移到津浦路东的《拂晓报》与中共淮北区党委机关报《人民报》合并,从主要反映、指导部队工作和军事斗争的部队报纸转变为联系群众、指导淮北抗日民主根据地各项实际工作的区党委机关报,一方面对淮北根据地的抗日民主政权建设作了一系列报道,一方面密切跟进淮北部队军事建设的动态、成就和经验。抗战时期淮北根据地流传着一句民谣:“彭师长,有三宝,拂晓剧团骑兵团,还有一个拂晓报。”

《拂晓报》从三百期开始,已经发行到延安、重庆、西安及华北等地,得到了各界人士的高度评价。后来,在宋庆龄主持的“保卫中国同盟”和“国际新闻社”的帮助下,《拂晓报》又被寄发到世界各地。

当时中国半壁山河沦为敌后,大后方各界无比盼望得到敌后抗战的消息,《拂晓报》报道中敌后军民如火如荼的抗战情景让不少人激动万分。重庆《大公报》一位记者给《拂晓报》编辑庄方写信,信中说:“当我看到《拂晓报》简直像天外来鸿,读了报道,感动得热泪滚滚。”

在法国巴黎举行的“万国新闻报纸博览会”上,一份油印的《拂晓报》作为中国敌后报纸参加展出,引发欧美各大报、通讯社的广泛关注。由于印刷精美,有人猜测它是用当时世界上最先进的印刷机珂罗版印制的。

直到胜利的那一天

1944年,世界反法西斯战争节节胜利。在安徽省图书馆馆藏的《拂晓报》版面中,大量报道见证了中国人民一步一步走向胜利的历程。

1944年1月1日第四张第十三版的《拂晓报》上,刊登报道——《日本反战同盟与朝鲜独立同盟一年对敌宣传效果很好,印发宣传品十一万七千六百份》。

1945年5月22日的《拂晓报》在第一版上刊发了《张师长在庆祝大会上的演说》,针对当下形势作出清醒的预判:“所有这些,说明在抗战胜利之前,还有一个时期哪怕是短时期的严重局面,在最后走上胜利的大道时,还有一段必经的短促的艰苦途程。但是,这种艰难的局面我们是必须而且可以打破的,我们可以完全走上最后打败日寇建立独立、自由、民主、幸福的新中国!”

1944年8月,彭雪枫师长率部西征,9月11日,在前线壮烈殉国,年仅37岁。由于当时战役刚刚展开,直到1945年初战局稳定后,彭雪枫殉国的消息才正式发布,《拂晓报》于1945年2月1日(六九七期)加黑框刊发了公告。彭雪枫亲手创立了《拂晓报》,用大量心血来培育,还亲自为其撰写了各类文章百余篇。他曾经设想,有一天战争结束了,要去当一名新闻记者。

在彭雪枫遗物中,有一份完整的《拂晓报》合订本,封面上有他亲题:“心血的结晶”。

1945年7月22日的《拂晓报》上,第二版刊登了《师兼军区建军会议代表恭谒彭故师长墓公祭抗日阵亡烈士——张师长号召全军以行动完成先烈未竟事业》,祭文中写道:“你们为着中华民族与中国人民的解放,英勇地牺牲了自己的生命,流尽了最后一滴血……你们热爱人民,人民永远热爱着你们。”

拂晓已经到来。1945年8月14日的《拂晓报》头版上,报头处醒目地印着“中国人民解放万岁!”“中国共产党万岁!”头版刊发了《延安总部命令》以及《解放区雄师遵命向敌大进军》《日本人民解放联盟通电号召日本士兵携带武器向八路军新四军投降》《胜利才开头》等多篇稿件。这张珍贵版面的左中下部,还有当时读者用墨笔绘制的疆域轮廓图,图中写着“还我山河”,对胜利的期盼溢于言表。

据统计,新中国成立前,《拂晓报》已经出版超过1500期。战争年代,《拂晓报》常年发行2500份以上,最多的时候超过4000份。

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在战火中诞生的《拂晓报》今年也迎来了创刊87周年。作为宿州市委机关报,今天的《拂晓报》已经发展成为集报、网、微、屏于一体的全媒体传播矩阵。

老报人欧远方曾在《永远和人民在一起》一文中写道:“战争年代,人民热爱《拂晓报》。在敌人猖狂进攻严密的搜查中,人们冒着生命危险珍藏自己的报纸。”“当年,部队多次轻装精简,一些单位把许多东西都扔了,就是舍不得丢掉自己的良友《拂晓报》。”“不少战士,把刊有重要文章或表扬过自己的《拂晓报》,小心地用油纸包住,带在身上。”

那些在战火中被保存下来的《拂晓报》今天被珍藏在安徽省图书馆等全国各大图书馆、博物馆、档案馆。每一张泛黄的报纸都记录了不屈的抗争,伟大的精神至今依然照亮前行的道路。(安徽商报 元新闻记者 刘媛媛 王素英 通讯员 周亚寒 陈婉丽 周继龙/制图)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)