羹,古汉语的基本意思是用蒸煮等方法做成的糊状、冻状食物。颉有刮、敲击之意。羹颉,则为刮锅底的声音或动作。那羹颉侯呢?是“用勺子刮锅底”之侯吗?羹、羹颉、羹颉侯,这三者能联系上吗?能。历史上竟有如此封号。

《史记·楚元王世家》中记载,刘邦未显达前,常与一帮朋友去哥嫂家蹭饭,来的次数多了,嫂子自然不高兴,一次便当众用勺子敲锅刮锅底,意味饭没了,请回吧。刘邦大折面子,从此记恨于心。待夺取天下大封王侯时,气嫂及侄,刘信被晾到一边。后经“太上皇”劝导,很不情愿封刘信为列侯,封地在龙舒,不仅地处僻远、面积不大,并且取了一个伤害性不大、讥讽性强的名字——羹颉侯。民间则直呼为“要饭侯”。后世亦以“颉羹”代指吝啬行为,成为固定典故。

孰知,刘信倒也坦然赴任,来到了现在的舒城一带。或许是“羹颉”二字芒刺在背,或许也有缺羹少食记忆,刘信竟在这杭埠河两岸,带领百姓,围垦造田,兴修水利,造就沃野粮仓。特别是当年十月即率万众兴建的七门堰泽被后世,2222年后,竟成为“世界灌溉工程遗产”。

对这一世纪工程,多有史志记载。《舆地纪胜》云:刘信视“舒城水源出于西山之峻岭,势若建瓴”,乃于“七门岭下,阻河筑堰,曰七门。开渠建牍(闸),引河流东北,载之平陆,条分支贯,灌田八千余顷。”又于七门岭之东修筑乌羊、曹牍(渎)两堰,“灌田两千余顷”,史称“七门三堰”。

七门堰调蓄灌溉系统历经两千多年的接续,不仅给当地生产、生活提供充沛水源,而且奠定、丰富了中国农业灌溉文化的基础与内涵,是巢湖流域、江淮农耕文化的典型代表。舒城县在2022年世界灌溉工程遗产“申遗”报告中,将其特征与贡献概括为:独特的丘岗型湿地形态,规模宏大的一万七千塘荡;串荡成渠、连塘为蓄,领先时代的规划建设;灌蓄分片、忙闲分离,因地制宜的管理创新;距今2222年,千万亩特大型灌区的肇基工程。

自古以来,王侯将相数不胜数,能留下这惠民利民遗产的又有几何?这或许是刘邦封号反向激励的歪打正着,或许是羹颉侯自己动手自救自足的无奈之举,但客观上却造就了沃野百里、千年粮仓,既保全了侯位又造福于民,实乃龙舒之大幸,历史当然应重重记上一笔,难怪有诗赞曰“此是仁民第一渠”。

8月3日上午,我和爱人从合肥市区驱车一个半小时,慕名来到舒城干汊河镇杭埠河旁,探寻这一遗址方位和历史价值,了解其对杭埠河流域乃至整个巢湖流域灌溉系统形成、发展的影响。

杭埠河是巢湖上游最大的入湖河流,水量充沛,但秦汉之际由于缺少排灌条件,呈现出山洪-岗旱-畈涝并发的特点,两岸依然不是沃野良田,更不是“舒适之地”。但聪明的龙舒百姓在羹颉侯的带领下,竟想象出在河流急拐弯处分水的方案,于是便有了七门堰。

万事开头难。一个好的水利工程首先是科学选址。站在杭埠河遗址处的“上善亭”旁,舒城县水务局生态活水管理服务中心主任何昆,指着东西向的河流说,杭埠河全长145.5公里,其中舒城县境内长99.17公里、龙河口水库以下干流长约70公里,此处为龙河口水库下游约5公里处,七门堰取水枢纽就选择在这个谷口地段。在这里,河流由山谷进入平原,河床由窄变宽,坡度由陡变缓。在此取水,不仅易于控流,又便于施工,一举多得。

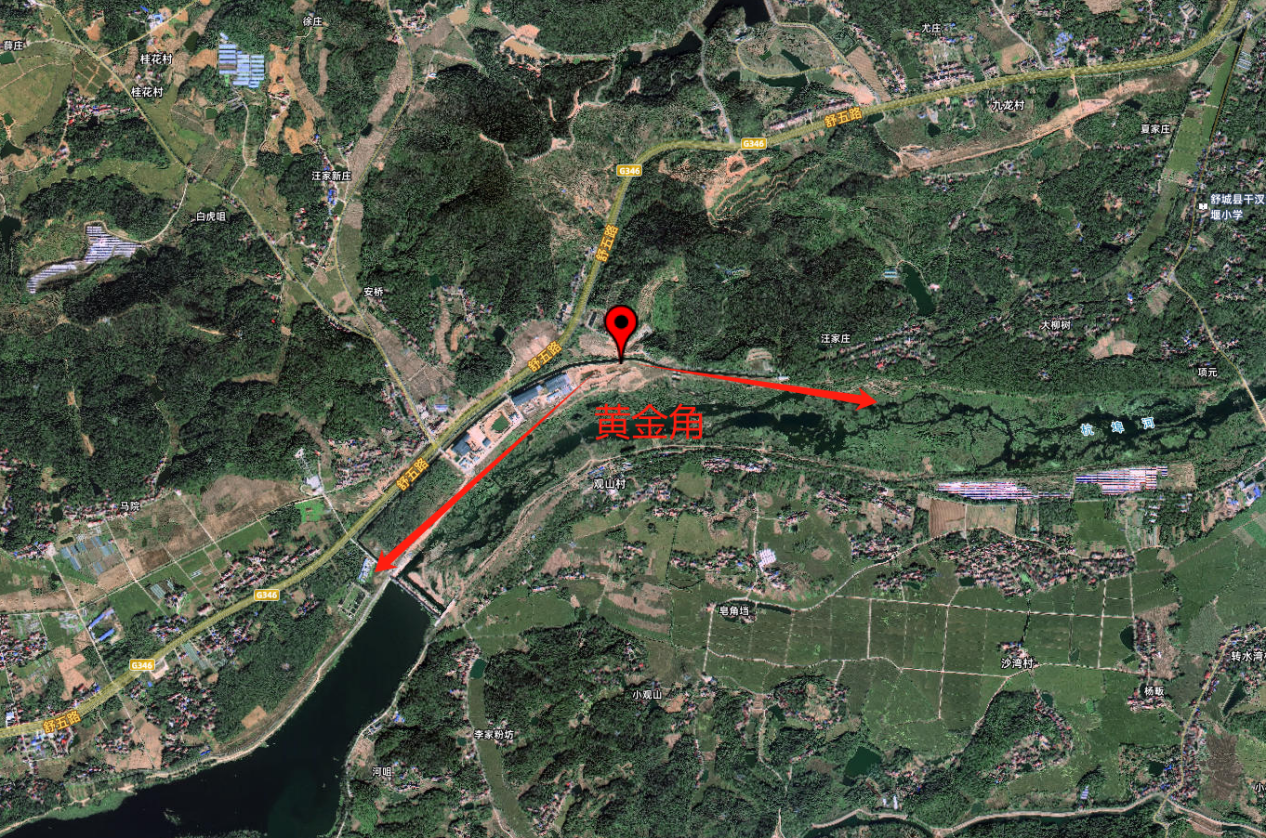

“这个精准选址可不容易,对河势的把握要科学、准确。”爱人赞叹道,“那时没有现在的地理学、测绘学、水利学,全靠众人的智慧和经验。”“是啊。”我回应道,“都江堰工程也是如此。但群众是真正的英雄,实践出真知。我看相关材料,得知后人惊奇地发现,这个选址竟符合黄金分割角原理。现代勘测表明,七门堰引水渠方向和杭埠河流向,巧妙地接近黄金分割角(约 137.5 度)。真是了不起!正是位置选得好、标高选得准,在缺乏现代灌排设施条件下,水才能长距离自流,并且年复一年,流了两千多年。”

(高芮制图)

“是的。”何昆说,“七门堰灌溉渠线的规划也很科学,设计充分利用了地形条件,沿一定的等高线行进;并注意保持适当的输水底坡,满足自流灌溉控制水位高程。在此基础上,合理规划布置陂、塘、垱、渠、沟等,这样,就保证了最大的灌溉范围。”

“那具体到取水口怎么选择、如何确定?”我问。何昆说,就在这附近。“沙湾之地,厥宜泄水”,古人对弯道环流已有充分认识。龙舒先人根据不同河流的水文泥沙特征,选择取水口的不同形式,实现了弯道环流理论的运用。七门三堰取水口均设置在河流凹岸,成功实现水沙分流。

他还详细介绍道,七门堰因地处七门山下,故名七门堰。工程凿七门山东麓角,在岩基上修建两孔浆砌条石控制闸门,“深一丈,广八尺”,闸上建桥。当时进水量,据群众口口相传,约有24张大车水量。

“水量够大的了,换算成现代流量,大概也有三四个流量吧?这是七门堰水利工程的第二个特点了。”我接过话题说,“这类似于都江堰的四六分水。只不过都江堰是鱼嘴分水,我们是挖堰调控、水沙分流,但取得了异曲同工之妙。 ”“可以这样认为。”

“那古堰在哪?”2225年后的今天,盛夏高温酷暑,杭埠河水位很低,强烈的阳光照射在泛白的河上,让人有火灼发烫之感。站在遗址的宣传栏处,我不禁问道。何昆说,在这向西两百米远的杭埠河边。

我们走下“上善亭”,顺着河堤向西走,不大一会,便看到河床边一片草木间掩藏着的几多石块。何昆说,那就是古堰口,二三十年前还用呢。当时灌溉要用水,老百姓就搬来沙袋,将向南的水堵住,杭埠河的水就向东北方向流,通过古堰流进堤外的河渠,灌溉这大片良田。后来由于采沙,河床下切,水位下降,堰口难以吸水,于是便从这向上2.2公里处 ,新建了一个新的水利工程,抬高分水水位,解决了这一问题。

(古堰取水口)

(古堰、古渠址)

我们抬头向西一望,一个类似廊桥样的建筑横跨河上,“那就是新的七门堰枢纽工程。”何昆说。“走,去看看。”

七门堰遗址处正在打造旅游景点。环视周边,除了上善亭、遗址介绍碑石外,靠山边有一人物雕塑。“那肯定是羹颉侯了。”我问。“是的。”何昆会意一笑。

爱人走到山下爬上半坡,拍了几张照片,发现像座落款是干汊河镇。“这级别?似可以以县一级的名义。”我狐疑地说。何昆答道,“历史上羹颉候的地位很高,老百姓称之为舒王,舒王墓在今肥西的花岗。”“我开车过来时看到了,汉时龙舒的范围还不小。”

顺着河边向上游开车不到10分钟,便到这廊桥状的七门堰枢纽工程。何昆介绍说,这个工程最大的特点,是将古堰门的作用继续发挥好。工程位于万佛湖镇,主要建设内容为七门堰枢纽加固,冲砂闸、引水闸拆除重建,七门堰上游左岸堤防加固、防渗处理等,2023年4月完工。工程完成后,一是增加蓄水量,使该区域含蓄水量可达400万立方米。二是发挥古七门堰功能等,为干汊河镇、城关镇、开发区提供灌溉用水,设计引水流量仍为10m³/s。

我们走上廊桥,只见这座跨河水利工程,此刻正在自流翻坝泄洪。放眼望去,闸上河道变宽,形成一个湖状蓄水面;闸下河床水浅,上下游落差很大,水龙翻滚蔚为壮观。何昆介绍说,今年偏旱,但前几天下了一场喜雨,龙河口水库一下增加了上千万方的水,当这里水位超过拦水坝顶高程34.4米时,上游的水就翻坝而下了。

我们走下廊桥,向北看到一条静淌的河渠,那便是向古堰分水的新渠了。此刻,枢纽也正开闸分水,只是由于流速不快,河渠看似静流,润物细无声了。

“这古河渠可发挥大作用了。”聊起“申遗”过程,何昆说,“当时古堰门已看不到什么了,但古引水河渠还在。这是十分重要的文物证据,中外专家都认可。”

“好。这分流的河渠十分重要,它承载、体现着七门堰的第三大功能:长藤结瓜。”我说,“我细看你们的相关材料,这个工程的特点,或者说成功申遗的支撑有四个地方,一是科学选址,善用地利;二是筑堰分水,水沙分流;三是长藤结瓜,串荡连塘;四是科学管水,永续利用。”

“是的,你总结得好。”何昆说。“长藤结瓜是现代的水利用语。七门堰灌区处于江淮之间的分水过渡带,灌区内有一万七千多口塘荡,经过历代疏浚,与灌溉渠系连通,构建了规模庞大的湿地调蓄水循环利用系统,群众形象地称为长藤结瓜。瓜就是这众多塘荡,藤就是串起塘荡的上百条河渠。”

(何昆供图)

“真是浩大工程。”我由衷地赞道,“分水、用水也很科学啊。”“是的。”何昆引经据典介绍道:据史料记载,明宣德年间,知县刘显定七门堰引水规定,“上五荡用忙水,每年农历四月初一至七月底接堰水灌田。下十荡用闲水,每年八月初一至次年三月底,引堰水灌塘、陂、沟,蓄水灌田。”此制度一直沿用至民国,“使强者不得过取,弱者不致失望”。“上五下十,灌蓄分片,各有定期,忙闲分离。”

“这个科学用水机制,是从时空两个维度演化出来的,并且代代相传,经受了时间的考验,实在是人类农业文明难得的一份遗产。”我称赞道。“这份珍贵的遗产是一本厚重的书,值得好好研究、发扬光大。”爱人接过话题说。

我是巢湖人,从小在湖边长大,还曾有幸分管过巢湖综合治理,对全流域水系、水利工程等十分关注,曾到过一些地方调研,但留意七门堰还是在申遗成功之后,惊叹古代在巢湖流域竟有如此伟大工程,而我等却是那样的孤陋寡闻,今天探寻更是感慨良多,深感要记住创造历史的人们。

何昆说,“千百年来,这个水利工程支撑着、荫及了这一大片百姓的生产生活,现在灌溉面积已达15万亩。不仅于此,这里的生态环境变得更好了。”

“是啊,我来时细看了七门堰灌区图。只见在杭埠河的东北方向有一个扇形灌区,西南端是七门堰,一堰锁河,河渠向东北方发散开,自流灌溉,大地渐成扇形,沃野百里。”我接过话题说,“这里是绿水青山,未来也一定会向金山银山跨越。我刚才开车,从七门堰村大堤上过,那绿道浓荫蔽日,感觉一片清凉。”

“不只是清凉、生态好,这个村号称板栗村,还果实累累呢。”何昆介绍说,“上百年的板栗树就有600余株。”

“这么好的地方要吸引人来,要将乡村旅游搞起来。”我说。“是的,”何昆说,“正在做这个规划。”

我建议道,规划要做好这样几件事:一是讲好遗址故事。二是做好适度遗产发掘与部分恢复。三是做好“灌溉遗址+”行动,嵌入乡村旅游等。何昆说,是这样考虑的。

返程途中,我们意犹未尽,又原路返回,来到七门堰村,观赏河边堰旁的板栗树。只见家家户户房前屋后都栽有板栗树,古道两边也有很多,有几株树的果子都快擦到车窗了。果子毛茸茸的,乒乓球般大,煞是可爱,估计再有个把月就要成熟了。

这是一方桃花源般的净土,是丰厚的自然、水利、农业等的神奇造化,未来更应是创造新的财富的依托。在这美丽富饶的土地上,先人既然能创造闻名中外的世界灌溉遗产,先辈已解决“颉羹(要饭)”温饱问题,我们也一定能续写新的传奇,在全面建成小康社会基础上,创造更加美好的人间乐园。这是我们这代人的责任,也是我们与羹颉侯跨越时空的对话。

(王民生)